東海地方には、文化や歴史、自然の息吹や時の流れを感じることができる場所が数多く存在します。そんな、ひととき日常から離れて「ほっ」とできるスポットを紹介していきます。

今回は、今はなき川の名前を冠し、500年以上の歴史を持つ「尾張津島天王祭」の会場であり続ける「天王川公園」(愛知県津島市)を取り上げます。

500年以上の歴史を誇る「津島天王祭」はここで行われます

※本記事掲載の写真は、資料写真(国立国会図書館デジタルコレクション『六十余州名所図会』、津島市観光協会提供「尾張津島天王祭」)以外は全て2024年8月12日撮影

三大川祭りの一つ「津島天王祭」が行われる歴史公園

天王川公園は、かつて尾張西部を流れていた佐屋川の支流・天王川の名残でもある楕円形の池「丸池」を中心に整備された公園です。

天明年間(1781〜1789年)まで津島には木曽川の支流の一つである天王川が流れていて、津島湊(みなと)という川湊があり、交通の要衝として、また、津島天王社(現・津島神社※)の門前町として、大変にぎわっていたといいます。

しかし、天王川が流れ込む先の佐屋川で土砂の堆積が進んだことから上流をせき止め、明治期に行われた木曽三川改修の結果、現在のような池の形になったそうです。

※津島神社の社伝によると、当地の津島神社は、欽明天皇元年(西暦540年)の創建と伝わり、除疫と授福の神である牛頭天王(ごずてんのう)信仰の中心社として全国に3000以上ある津島神社の総本社とのことです。

当地で行われる津島神社の例祭は500年以上の歴史を誇る「尾張津島天王祭」として有名で、日本三大川祭りの一つに数えられています。

戦国武将たちの崇敬も厚かったと伝わり、特に津島と密接なつながりを持っていた織田信長も、天王川にかかっていた橋から見物したという記録が残っているそうです。

天王川が丸池となってしまった後も、地元の人々の心の拠り所としてその名を公園名に残し、歴史と伝統を伝えているのです。

天王川公園は、南北に細長い形をしており、北半分は天王川の名残である丸池、南側には大きな藤棚や芝生広場、遊具広場等があります。

総面積は12万平方メートルとかなり広いですが、花や緑も多く、歴史を感じたり癒しの空間としても見どころが多いので、ぜひ一周してみることをお勧めします。

(丸池の東側に設けられた水路のような場所)

車河戸には小さな島が点在し、尾張津島天王祭で使う船に乗せる屋形(飾り付けはしてありません)が一年中置いてあるため、祭り期間中でなくても、気軽にみることができます。

車河戸から丸池へは、まきわら船をかたどった常夜灯のところにある水路(写真左端に見切れています)でつながっています。

普段はこの水路に橋がかかっていますが、祭りのときには、船が通れるよう、この橋が外されるのだそうです。

※尾張津島天王祭で渡御(とぎょ)した神輿(みこし)を安置する場所

天王祭の間、津島神社から運ばれた神輿が安置される御旅所は、公園の北端にあります。

祭りの一連の行事は数カ月にもおよぶものですが、メインイベントは2日間におよぶ「宵祭(よいまつり)」と「朝祭(あさまつり)」です。

かつては旧暦6月14日と15日に行われていましたが、現代では毎年7月第4土曜とその翌日曜に行われるのだそうです。

宵祭では、提灯をたくさん付けた5艘のまきわら船が車河戸からここまで進み、また車河戸に戻って行きます。

朝祭では、中之島近くまで進んだ6艘の車楽船(だんじりぶね)から布鉾(ぬのぼこ)を持った鉾持ちが池を泳いでここまで来て、さらに北にある津島神社へ走るのだそうです。

※「尾張津島天王祭」の詳細は、津島市や津島市観光協会などのWebページをご参照ください。

公園北端にある御旅所近くから見た丸池ですが、周囲は732メートルあるそうで、普通に歩くと10分ぐらいかかります。

結構大きいです。

(写真提供:(一社)津島市観光協会)

一艘のまきわら船に使われている提灯の数は約500個(一番上の真柱に12個、その下の半球に365個、さらにその下のぐるりに数十個)。

一つずつろうそくが灯された提灯は人の手で設置されていき、風が吹くとゆらゆら揺れ、それが宵闇の真っ黒な川面に映ってとても美しいといいます。

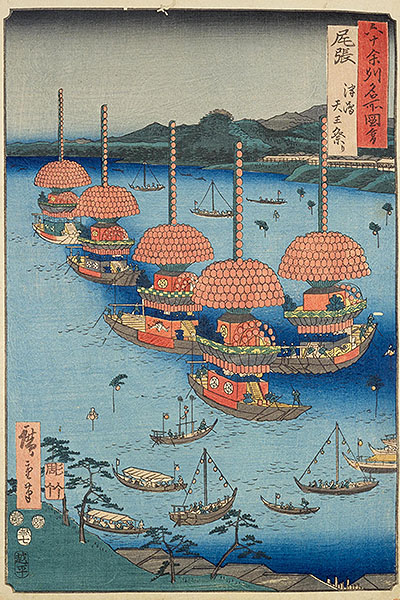

広重『六十余州名所図会 尾張 津島天王祭り』,越平,嘉永6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1308310

『六十余州名所図会』では、日本全国の名所が描かれていますが、尾張の代表的な名所として選ばれたのは「尾張津島天王祭り」でした。

晩年の円熟した初代歌川広重の目にも、豪華で勇壮な川祭りの様子は印象的だったのでしょう。

細部までよく観察され、美しく描かれています。

2023年夏に、園内の南半分がより開放的な空間にリニューアル

2020年(令和2年)に開設100周年を迎えた天王川公園は、さらなる公共福祉の増進や魅力向上を図って、2023年(令和5年)夏にリニューアルオープンしました。

今回のリニューアルでは、屋外ステージやカフェが新設されたほか、芝生広場、噴水広場、遊具広場等の整備が行われ、家族連れで楽しめる、より開放的な空間に変身したそうです。

大きなコンビ遊具のほか、小さな子も楽しめる砂場や小さな遊具がそろい、さまざまな成長段階の子どもたちが楽しめる遊具広場では、子どもの歓声やお父さん、お母さんの笑顔がいっぱいでした。

壁画には、尾張津島天王祭を象徴する宵祭と朝祭の様子が描かれており、同園で行われる祭りを身近に感じることができます。

ここの噴水とモザイクデザイン壁画自体は2019年(令和元年)に寄付されたものだそうですが、リニューアルした空間によくマッチしています。

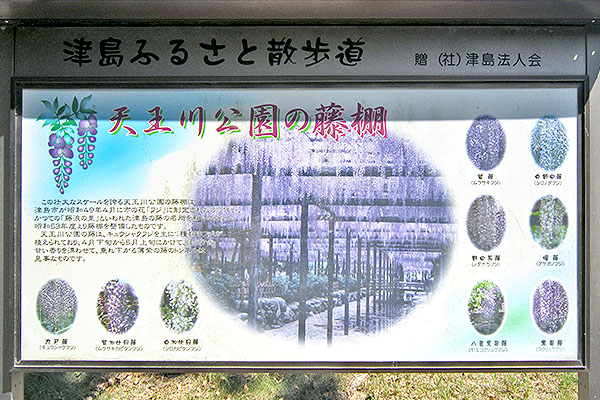

津島は、かつて「藤浪の里」といわれていたと伝わっています。

津島市が1974年(昭和49年)に市の花を「フジ」に制定したのに伴って整備された天王川公園の藤棚には、キュウシャクフジをはじめとした12種類のフジが植えられているそうです。

メインの藤棚は長さ約275メートル、面積約5000平方メートルもの広さだそうです(ほかに、藤棚は丸池に浮かぶ中之島や、芝生広場近くにもあります)。

フジの花の見ごろは、例年4月下旬から5月上旬ですが、それ以外の季節でも、葉の鮮やかな緑や、涼しげな木陰が目を楽しませてくれます。

たまに、狂い咲きの花を見つけることもありますので、探してみるのも面白いですね。

花の名所としても知られる同園。

春はサクラとフジ、夏はスイレン(丸池の西側)、秋はヒガンバナ(丸池周囲の堤防など)などが園内を彩ります。

中でもサクラと楓は特別な存在のようで、その経緯が看板に記されています。

江戸末期に津島天王社(現・津島神社)の神主が天王川堤を桜の名所にするために、吉野山のサクラを植樹し、明治に入って、その遺志を継いだ地元の有志が千本のヤマザクラを植えたそうです。

さらに、春だけでなく秋の景色にも色を添えるため、1909年(明治42年)にカエデ500本が植えられたのだそうです。

園内にはほかにも、かつての繁栄を伝える「津島湊」の碑や、1891年(明治24年)の大震災の実情を伝える「濃尾大地震記念碑」、1982年(昭和57年)に全国に先駆けて「非戦・核兵器廃絶都市宣言」を議決した記念の「非戦の碑」、さまざまな歴史を伝えてくれる看板などが点在。

500年以上続く祭りの場として、また四季を彩る花の名所として、当地が地元の人たちによって大切に守られ、その歴史が受け継がれている貴重な場所であることがよくわかります。

日常を離れ「ホッ」とするために、生きていく意味を再認識するために、何度でも訪れたい場所です。

■天王川公園(てんのうがわこうえん) ※入園自由

〈1920年開園/日本の歴史公園100選〉

・住所:愛知県津島市宮川町内

・TEL:070-2400-2803

・管理事務所・サービスセンター開館時間:午前9時~午後5時

・駐車場の利用は午前5時〜午後10時

(原則駐車無料・イベント日等は有料になります)

※掲載情報は公開日時点のものとなります。