日本列島のほぼ真ん中辺りに位置する東海地方は、古くからモノやヒトの往来が盛んで、豊かな自然と過ごしやすい気候に恵まれていることもあり、野菜づくりが盛んな地でした。

そんな東海地方には、数々の伝統野菜が地産地消されており、野菜本来の「旬」や食文化を教えてくれる貴重な存在として親しまれています。

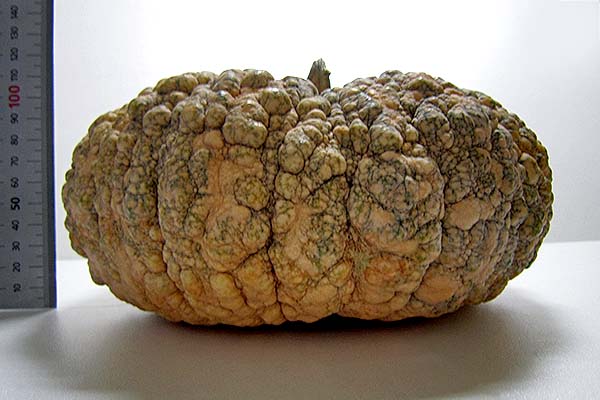

まるでカーリングのストーンのような形です

今月は、「あいちの伝統野菜」に選定されている「愛知縮緬(あいちちりめん)かぼちゃ」(写真)をフカボリします。

ワニ皮のように表皮がデコボコで大型の日本かぼちゃ

愛知県の「あいちの伝統野菜」ホームページによると、愛知縮緬かぼちゃは「愛知県海部郡大治村(現・大治町)砂子が原産の砂子南瓜を改良し栽培されるようになった日本かぼちゃ」で、産地は大治町と大府市とのこと。

江戸時代から日本人に親しまれてきた味でしたが、戦後ころから食文化が変化したことによって衰退し、甘味の強い西洋かぼちゃの方が一般化したといいます。

産地の一つである愛知県大治町のホームページでは「明治から大正時代の記録にある海部郡大治村砂子で栽培されていた砂子南瓜を改良して、栽培されるようになりました」と紹介されていますが、近年は栽培面積がわずかとなり「令和6年1月1日現在、大治町での生産は確認されておりません」というただし書きがありました。

一方で、もう一つの産地である大府市のホームページでは、5月に苗を配布したり、10月に品評会を行ったりして、愛知縮緬かぼちゃの保存・普及を推進している様子が紹介されています。

実際に測定してみると、2.1キログラム、大きさは直径約23センチ、高さ約11センチでした。

形がよく似ているカーリングのストーンの直径は278ミリ、高さは136ミリ(国際オリンピック委員会HPより)だそうですから、サイズ感はひと回り違いますが、直径と高さの比率はほぼ同じのようです。

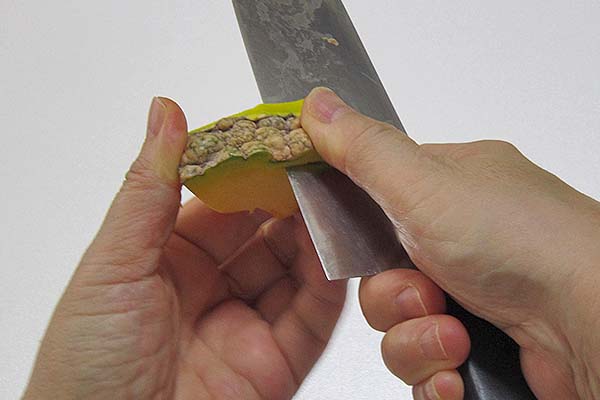

直径4センチほどある底の丸い部分は比較的やわらかく、その中心部に包丁の先端を突き立ててから、手前に刃を落としていくと切りやすいです(不思議なことに、それほど力はいりません)。

断面は数字の8の字を横にしたような形で、かなり横長であることがよくわかります(中央部分のくぼみの深さは、上下ともそれぞれ約2センチありました)

「愛知縮緬かぼちゃ」とは一体どんな味わいのカボチャなのでしょうか。

産直で買ってきたものを調理、実食してみました。

クセが少なく上品な甘み/でこぼこした皮の食感が面白い

1個が大きくてかなり使いでがあるため、いろんな食べ方を試してみました。

愛知県の「あいちの伝統野菜」ホームページでは、おすすめ料理は「煮物」とあります。

インターネット上で探すと、ほかにも様々な食べ方を見つけることができるので、それらも少し参考にさせていただきました。

まずはオーソドックスに煮物を作ってみました。

皮も使うので、表面のデコボコはスポンジを使って丁寧に洗います。

通常のカボチャと同様に、一口大に切った愛知縮緬かぼちゃを酒と砂糖、みりん、ダシ汁としょうゆで煮ましたが、火は比較的通りやすかったように思います。

果肉はやわらかくねっとりとしていますが、箸で押さえ付けさえしなければ崩れるということはなく、盛り付けもしやすかったです。

味は、カボチャ特有のクセが少なく、あっさりとした口溶けと上品な甘さが引き立ちます。

特に、ゴツゴツした皮はやわらかいのに適度な歯応えがあって面白い食感でした。

年配の友人にも「するすると食べやすくて美味しい」と好評でした。

比較的水分が多く、甘みが控えめということから、同じウリ科カボチャ属のズッキーニのレシピが参考になるのではと考え、次はキーマカレー風に。

愛知縮緬かぼちゃを細かく切って、同様に細かく切った玉ねぎ、ピーマン、ひき肉と一緒に炒め、酒、ニンニク、ショウガ、コンソメ、カレー粉を加えてさらに加熱し、全体がなじめば出来上がり。

西洋カボチャと違って、加熱してもモサモサしにくく、甘みも控えめなので、食べやすいと思います。

調味料を甘口のカレールーに置き換えれば、子どもも食べやすいのでは。

カレー粉をケチャップに置き換えてグラタンの具にしたり、コンソメとカレー粉を酒とオイスターソースに置き換えて春巻きの具にしても美味しそう。

次から次へとアイデアが思い浮かびます。

皮と果実の部分の特性を活かして別々に使っても面白そうだと思い、いろいろと試してみました。

果肉部分をレンジでチンしてお玉ですりつぶし、ペースト状にしたら、同じ分量の牛乳(または豆乳)を加えてさらにレンジで加熱し、好みの味を付けてミキサーにかけると、ポタージュ(味付けはコンソメなど)やデザートムース(味付けはさとうやハチミツなど)になります。

かぼちゃ特有の香りはあまり感じず、サツマイモを使ったデザートのような優しい甘さで、ヘルシーなのに食べ応えもあり、美味しかったです。

冷凍庫で凍らせて氷菓にしてもいいですね。

次に、むいた皮を使って簡単にできるものも作ってみました。

むいた皮を細切りにしてお好みの油で炒め、ベーコンを加え、みりんとしょうゆで味付けして炒め合わせれば、甘辛いきんぴらに。

デコボコしていて表皮近くが緑色の断面は、一見ゴーヤのようにも見えますが、ほのかな甘みがあり、噛むと「ポクッ」とやわらかく折れる面白い食感。

ほかに、皮を少し厚めに切って多めの油で炒め、さとうとみりん、少量のしょうゆを加えて煮詰めれば、大学芋風のおやつになります。

結構手軽に作れ、油と炒めるとベータカロテンの吸収が良くなるというメリットもあってオススメです。

切って皮をむき、さらに細く切るのは少し手間ですが、西洋カボチャほど皮は硬くなく、表皮のデコボコも不思議と手に馴染みやすいため、自分はあまり苦になりませんでした(切るときに手に伝わる「サクッサクッ」とした感触がむしろ心地良いぐらいでした)。

最後に、インターネット上に「生で食べても美味しい」という情報もいくつあったので、ちょっとチャレンジしてみました。

薄くスライスしてからサッとゆでたもの(右)

いずれも、ポン酢とごま油(と少量のさとうと塩コショウ)で作ったドレッシングをかけて食べてみたところ、生の方は「パリパリ」と音がするほどの歯応えでほんのり甘みがあり、若い人に受けそうな味わいでした。

ゆでた方は少し水っぽいですが、食べやすい硬さで「これはこれで」という感じのお味。

ほかに、生のまま薄く切ったものを浅漬けやぬか漬けにする食べ方もあるようです。

一般的に、西洋カボチャは加熱しないと消化しにくいでんぷん質を比較的多く含むため、生食に向かないとされますが、日本かぼちゃはでんぷん質の含有量が少ないため、少量であれば生食しても大丈夫なようです。

西洋カボチャではおススメできない食べ方ですが、日本かぼちゃの代表的な品種である「愛知縮緬かぼちゃ」でなら、新たな味覚体験として、一度試してみる価値はあると思います(消化不良を起こすかどうかは個人差もありますので、自己判断・自己責任にてお願いします)。

※「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」によると、生の西洋カボチャ100グラム中の「でんぷん」含有量は8.6グラムであるのに対し、生の日本カボチャでは3.1グラムとかなり少ないことがわかります。

クセが少なく食べやすい食感の伝統的な夏野菜「愛知縮緬かぼちゃ」。

産直店やスーパーで見つけたら、ぜひ購入して食べてみてください。

古くから当地に伝わる味を実感し、調理の楽しみ、食べる楽しみが広がると思います。

※今回使った「愛知縮緬かぼちゃ」は、2024年7月中旬に大府市の産直店にて1個756円(税込み)で購入。

※掲載情報は公開日時点のものとなります