大河ドラマ「どうする家康」が始まった。愛知から静岡、岐阜にかけて家康公が辿った足跡は数知れず。家康公ご両親の子宝祈願から生誕、そして幼少期、少年時代から激動の青年・壮年期においては、主に三河から遠州にかけての地域で過ごしていた。

歴史を辿り、各所の史実を知るごとに、その関連性や繋がり、もしあの時こうなっていたらという歴史の転換点も見えてくる。家康公が三河から遠州にかけて辿ったゆかりの地巡り、それぞれの地から家康公ロマンに思いを馳せる。

愛知県岡崎市は、家康公生誕の地。まずはここから始めるのが筋だろう。岡崎市の玄関である名鉄東岡崎駅前には、日本最大級と言われる家康公の騎馬像が威風堂々と待ち受ける。「家康公生誕の地 岡崎」の入口の象徴としてあまりにも相応しい。

東岡崎駅から家康公が生誕した岡崎城までは乙川沿いを歩いてゆく。家康公も眺めていたであろう川沿いには、春には美しい桜並木が色を添える。幼き家康公(竹千代)は、この川をどんな心持ちで眺めていたのであろう。時には川遊び、舟遊びもしていたかも知れない。そんな情景を思いうかべながら城へ向かう。

どの城へ行ってもいつも同じことを思う。ここの殿様は、この目の前にある同じ景色を眺めていた。数百年の時を経てまちの様子は変われども、川や遠くの山々の姿、そして日が昇り、日が沈む風景は変わらないであろう。そんな同じ風景を見ながら、当時の歴史ロマンをいつも感じている。

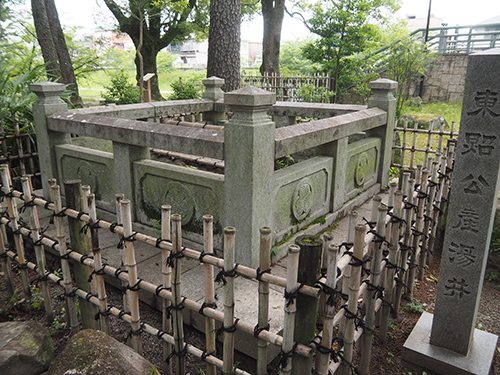

岡崎公園内を歩く。竹千代君(家康公)の産湯にここの水が用いられたという東照公産湯の井戸が残されている。そして、ここ各所に存在する石像や御紋をモチーフとした造作物たちに、家康公に対する畏敬の念を感じる。

生誕した岡崎城から松平・徳川将軍家の菩提寺・大樹寺へ向かう。車窓から見える商店街には「家康公生誕の地 岡崎」の幟がはためく。家康公がまちの誇りであることは、まちなかの風景からも十分伝わってくる。大樹寺の三門からは総門を通して岡崎城が見える。その約3kmの区間は「ビスタライン」と呼ばれ、市の条例の高さ制限により眺望が守られている。菩提寺からいつまでも岡崎城を眺めていて欲しい。そこにも、岡崎にとっての家康公の存在の尊さを感じる。

岡崎城と大樹寺のほぼ中間には美しい姿の伊賀八幡宮。徳川家の守り神として、大きな戦いの前には必ず参拝に訪れたという。この美しい色鮮やかな朱塗りの社殿を家康公もお参りしていたのだろう。時代は変われども、その美しさは変わらない。

岡崎には日光東照宮、久能山東照宮と並び日本三大東照宮と言われる「滝山東照宮」がある。現在は改装中で、完全な形の極彩色の社殿を見ることはできないが、隣接する1300年前に開かれた瀧山寺の本堂(国指定重要文化財)の姿も、名建築物として見応えがある。

まずは「家康公生誕の地 岡崎」で家康公ゆかりの地巡り。「三河・遠州 家康街道」の旅、次回は、東三河へと続く。

■三河・遠州 家康街道

https://www.honokuni.or.jp/qrmobilestamprally/

■家康公生誕の地 岡崎

https://okazaki-kanko.jp/dousuru-kanko